概要

Yokohama Go Greenのスローガンのもと、公民連携により様々な取組を進め、377万の市民や事業者の意識やライフスタイルの変化を促し、循環型社会の実現を目指す。

実施期間

2022年~

実施機関・ステークホルダー

横浜市、市民、民間企業、市内23大学等(予定含む)

背景・目的

大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会から脱却し、循環型社会の実現に向けて、限りある資源・エネルギーの消費の節減と循環的な利用を促進するライフスタイルに転換していくことが求められている。しかしながら、人々の意識や行動を変え、社会の在り方を変えていくことは容易ではない。

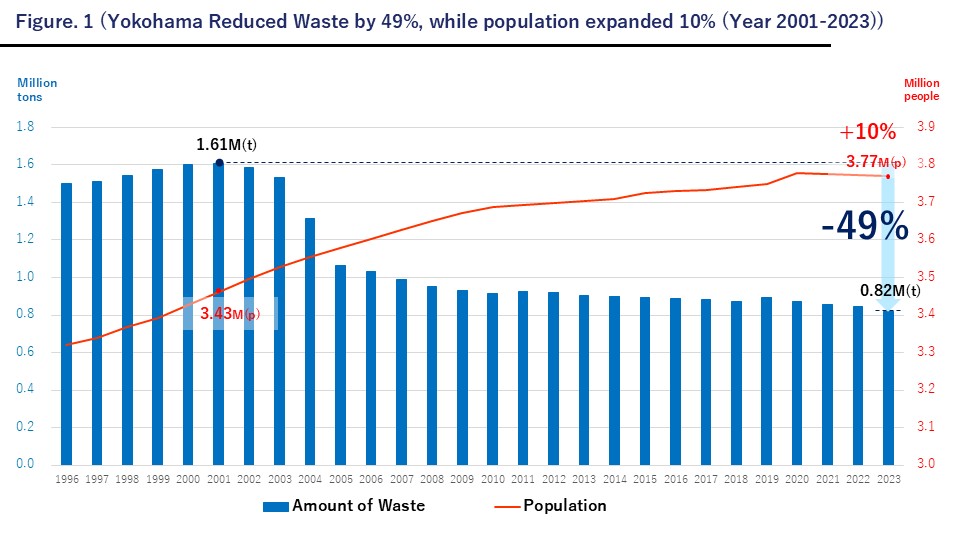

横浜市は、これまで市民・事業者と協働し、徹底したごみ分別・リサイクルの推進により、着実にごみ量削減を実現してきた。2001年、市の廃棄物発生量は161万トン。人口の増加に伴い、横浜市のごみ量は増え続け、焼却施設の改修によるコスト負荷や最終処分場の容量超過のリスクが懸念されていた。これに対応し、2002年に「G30計画」が策定され、2010年までに分別リサイクルの推進によりごみ量を30%削減する目標が設定された。2005年までにごみ量は106万トンに減少。市民との協力により、2年間で1万5,000回を超える住民説明会や集積場所での分別指導などの啓発を実施し、目標を5年前倒しで達成した。また、2つの焼却工場廃止による1,100億円の経費削減、63万トンの二酸化炭素削減という環境負荷低減の効果を生み出した。この成果を一過性のもので終わらせることなく、それ以降も、市民や事業者の協力を得て、2023年には燃やすごみの量半減を達成している。(添付図1参照)

2024年には、新たな分別ルールによりリサイクル可能なプラスチックの定義が拡大され、開始半年で予想を上回る成果を挙げている。

こうした背景と成功の歴史を基盤に、環境にやさしい行動を推進するスローガンとして、「Yokohama Go Green」を打ち出し、新たな横浜型の循環型ライフスタイルの浸透を目的に市民・事業者・行政が協働し、様々な取組を進めている。

実施内容

市民が「気軽に」「楽しく」参加し「社会貢献」を実感できるメニューを企業や大学など多様な主体と連携して複数、用意するとともに、持続可能な未来に向けてチャレンジをしている人や活動を「STYLE100」として発信することで、やってみよう!につなげ、377万人のムーブメントを起こす。 2027年までに100件のプロジェクトを紹介する予定。

以下では、3つの事例を紹介する。

・ 服to服

製造の過程で多くの資源やエネルギーを使用する衣類は、可能な限りリユースやリサイクルなど資源として循環させていくことが必要である。横浜市では、不要となった衣類は、自治会町内会等の協力を得ながら資源集団回収事業を実施。そこで回収された衣類は、事業者によって、リユースできるものと、ウエスや自動車内装材、軍手などにリサイクルできるものに選別され、再利用している。このような仕組みは市民の協力により浸透はしつつも、都市部である横浜市において一人暮らしの若者などへ資源集団回収事業の認知不足や、リサイクルでできる製品が限られる課題もある。こうした課題に対して、市内の大学と連携して、大学内で衣類回収を実施するとともに、資源集団回収の普及拡大に向けて大学生の参加率向上につなげている。また、大学での回収や資源集団回収によって市民から回収した衣類から再び衣類を製造し、市内に戻すといった「服to服」の取組を実施。ポリエステルやコットンといった単一素材でできた衣類を対象にケミカルリサイクル技術を持つ企業等と連携し、横浜市民に愛されるプロダクトの開発を目指す。

・ ボトルtoボトル

日本政府から脱炭素先行地域として選定されている「みなとみらい21地区」では、使用済みペットボトルを回収し、原料化し、新たなペットボトルに再生する水平リサイクルの仕組みを地域で構築しようと取り組んでいる。水平リサイクルは、バージン素材を使う場合と比べて、CO₂排出量を約60%削減する。横浜市とみなとみらいのエリアマネジメント組織、地区内の企業や施設、飲料メーカー等が連携し、リサイクルボックスを設置し、回収されたペットボトルは、粉砕・洗浄され、ボトルの原料となるPETにリサイクルされる。そのPET原料を用いてボトルが成形され、新たな飲料ボトルとして使用される。実証実験を経て、事業期間は2025年1月29 日~2027 年3月31 日であり、この事業により、年間約150tを超える量の使用済みペットボトルのリサイクルに取り組む。リサイクルの素材としてきれいに分別したペットボトルを確保することと、一括回収によるコスト削減により、無償でのペットボトル回収の仕組みづくりを実現している。

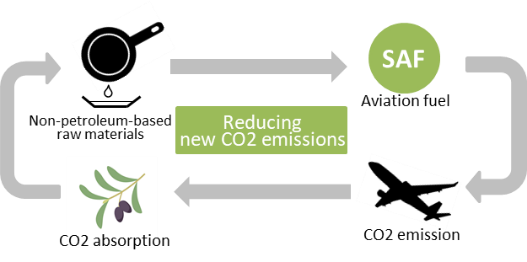

・ SAF

日本全国で家庭の廃食油が年間約10万t廃棄されている。政府は 2030 年までに国内航空会社が使用する航空燃料のうち 10%を SAF に置き換えることを目標にしている。日本全国で、個人や自治体、企業が SAFの原料となる、家庭や飲食店など身近なところで発生する廃食用油の提供を行う取組を行っており、横浜市も航空会社と連携協定を締結してこの取組に参加している。横浜市は、市内のスーパーマーケットへの回収ボックス設置や、PRチラシの作成、廃食油回収用ボトルの配布など、プロモーションを行っている。

成果・影響

・ 服to服

2024年に企業や商店街、大学の参画のもと、3か月間の衣料品回収実証実験を実施。(回収量:六角橋商店街544.3kg、関東学院大学96.8kg)

また、回収された衣類から作られたリサイクル軍手を、地域の環境事業推進委員に配布し、「循環」を体験してもらう機会を通じて、資源回収を促進する意識向上を図る。

・ ボトルtoボトル

2024年の実証実験では、ペットボトルの巡回一括回収による輸送の効率性を確認できた一方で、飲み残しを含んだペットボトルが散見されるなど分別の課題も明らかとなった。この結果を踏まえて、本格実施にあたっては新たにポスターやサイネージなどを活用し、地区の就業者・来街者・市民に適切なペットボトルのリサイクル行動(飲みきり、キャップ/ラベルを剥がし、指定のリサイクルボックスに入れる)を促進し、資源回収率の向上を進める。

・ SAF

現在市内21のスーパーマーケットで使用済みの調理油を回収しており、今後回収場所の拡大を進める。2025年5月1日には、国産SAFが初めて旅客便(JALのJL891便)に使用された。SAFは、従来の航空燃料に比べてライフサイクルのCO₂排出量を約80%削減することができる。

また、市内の小学校では、SAFの学習を取り入れ、児童が自ら地域に働きかけて廃食油を回収するなど、教育の面からも積極的に持続可能な未来づくりに参加する機会をもたらしている。

これらの取組を、「市民・企業が100のアプローチで実践するムーブメント:STYLE100」として発信することで、持続可能な未来に向けてチャレンジしている人々や活動を紹介し、彼らにインスパイアされ、自分もやってみたい!という気持ちを掻き立て、377万人の行動変容につなげていく。

関連動画

STYLE100プロモーション動画

STYLE100 #11 Bottle to Bottle動画

STYLE100 #13 SAF動画